こんにちは。Web3に興味があって、AIをもっと使いこなしたい中高年を応援するWeb3とAIマニアじいじのko_sanです。

仮想通貨で得た利益は雑所得となるらしいけど、そもそも累進課税と分離課税ってどうちがうの?確定申告に必要な場合の計算方法は?

そんな疑問にお答えします。基準額を超えると2025年現在では累進課税が適用されますが、計算方法がめちゃ複雑ですね。そのあたりを例をあげて分離課税との違いも含めて解説します。

◾️そもそも累進課税と分離課税の違いとは?

1)累進課税について

累進課税は、仮想通貨や副業などで給与収入以外に収入を得た時に、それが年間20万円を超えた時に適用される課税方法で、2025年現在この方式がとられています。

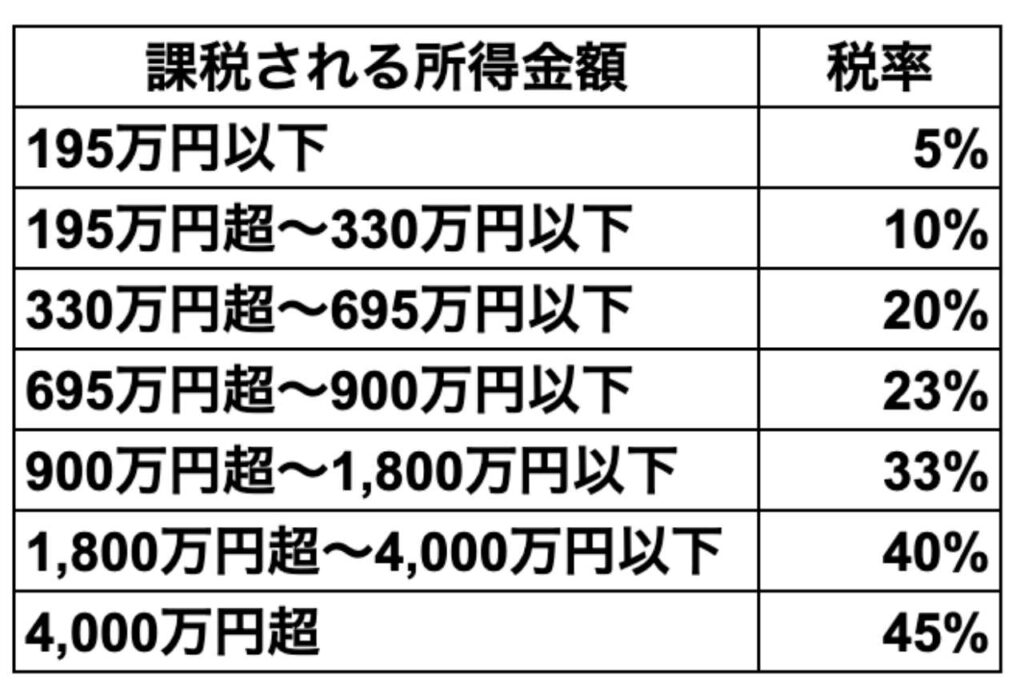

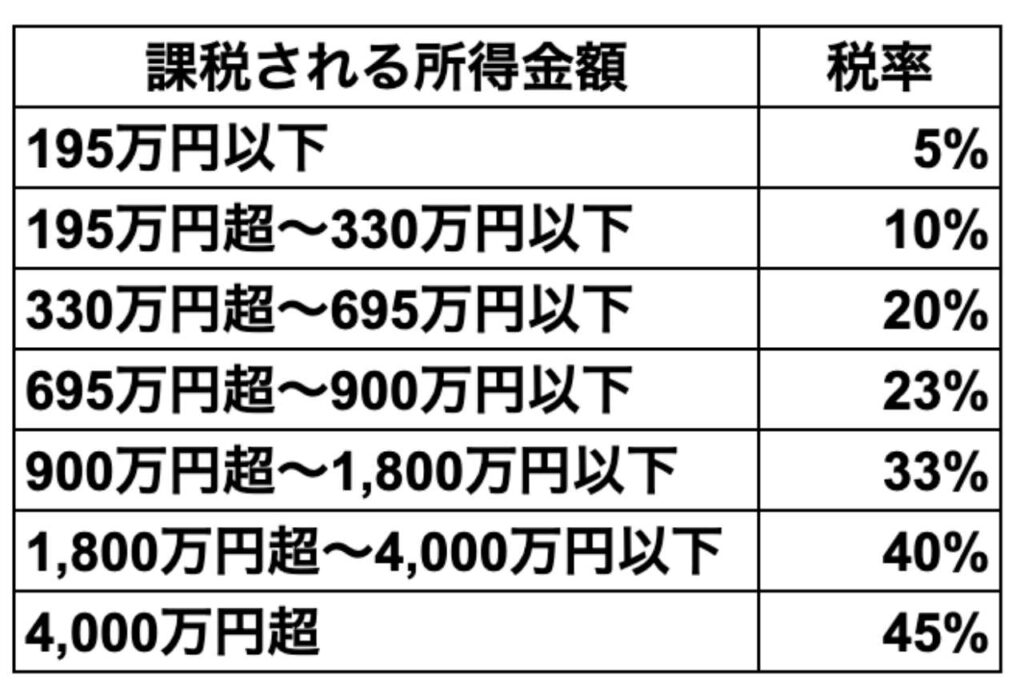

こちらの記事でも解説していますが、収益額に応じた税率をもう1度示しておきます。

この税率は、副収入だけでなく、給与収入なども含めて、雑所得と合算した総所得に対して税率がかかります。

これだけ高い税率が雑所得にかかるのは世界でも日本がダントツのようです。

2)分離課税について

分離課税とは、特定の所得を他の所得と切り離して課税する方式です。

これは、給与所得や年金収入のような主な所得とは異なり、雑所得や利子・配当所得など特定の所得について行われます。分離課税の利点は、異なる税率で課税されることです。

例えば、雑所得が20万円を超えると、通常の所得税が適用されるのではなく、分離課税として低い税率が適用されることがあります。納税額を抑えることが可能になるため、特に副収入がある方にとってはメリットが大きいです。

2025年時点では、仮想通貨の取引で得た副収入についての雑所得は分離課税ではなく、累進課税方式がとられていますが、分離課税化の議論がされていて、早ければ2026年には実現する可能性もあるようです。

◾️年齢別、収入別の仮想通貨などでの雑所得を得た場合の税金のケーススタディ

1)日本人の年齢別平均収入はどのぐらい?

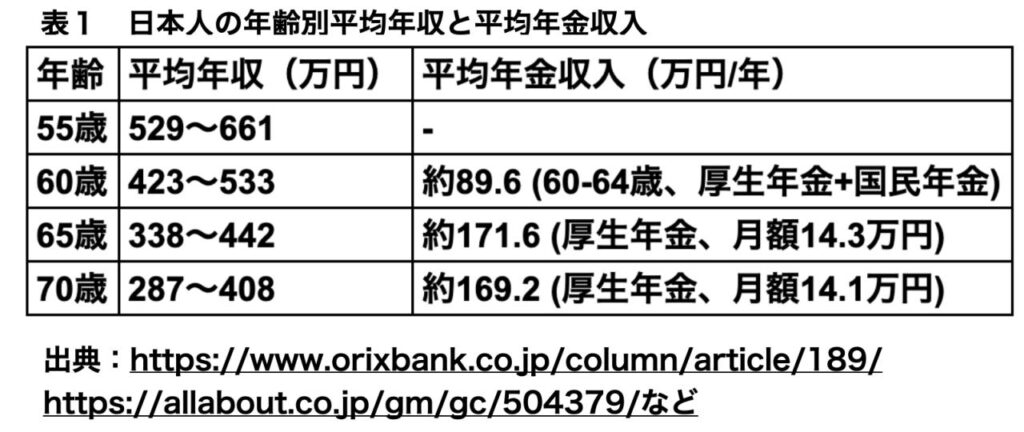

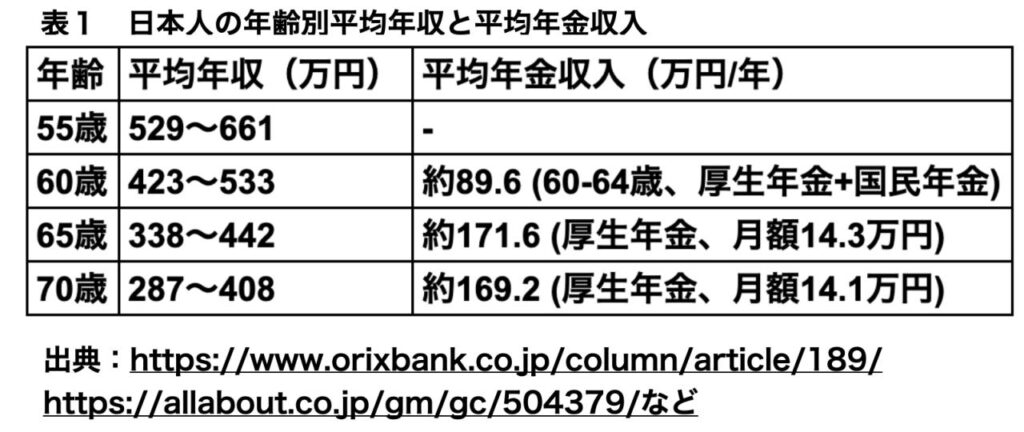

シニア世代について、日本人の年齢別平均収入と、55歳以上の平均年金収入についてAIのディープリサーチを使って調べてみた結果がこちらです。

年金は60歳を過ぎないと貰えないので55歳では0です。

2)各種控除にはどんなものがあって、年齢別にどう違うのか?

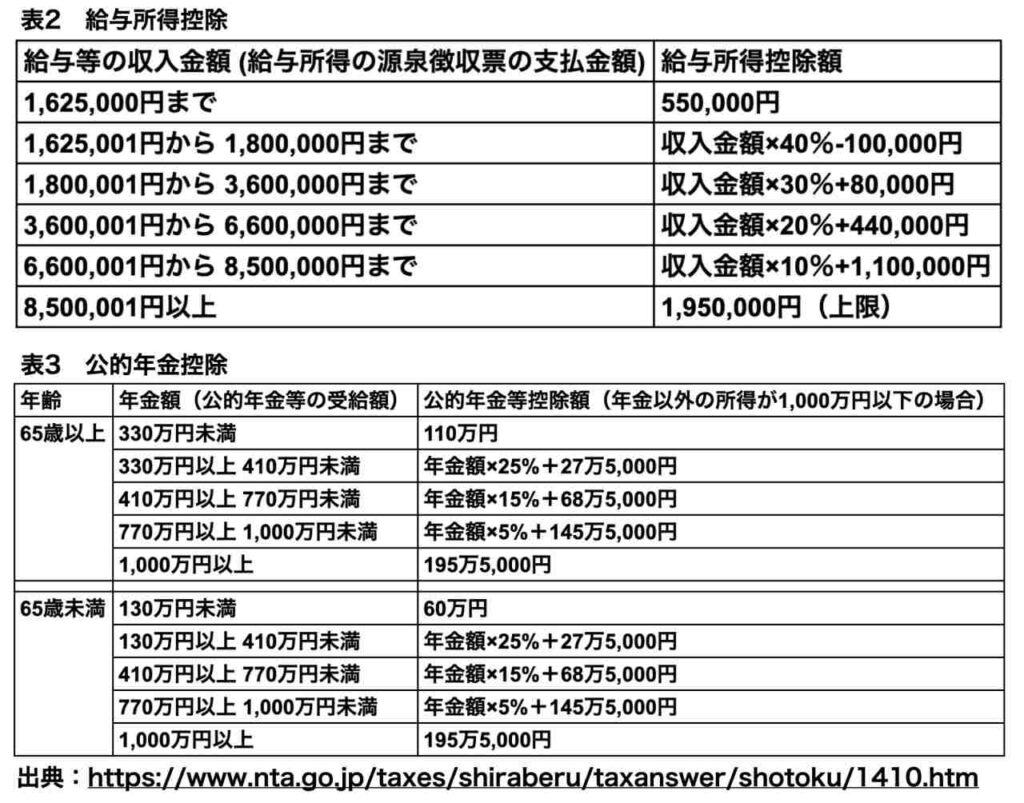

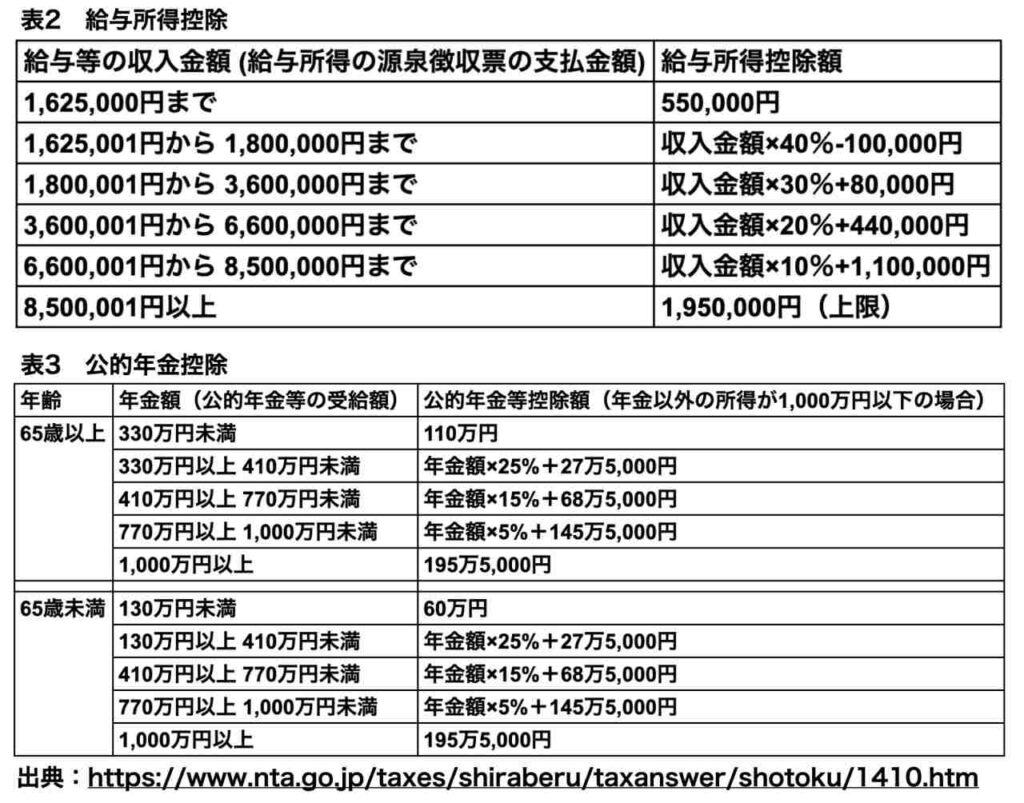

雑収入の分離課税の具体例を計算する際に、各種控除にはどんなものがあって、収入によってどうかわるのかを知っておく必要があります。国税庁のHPを主に参考にした結果が以下です。

結構複雑ですね。

これ以外に基礎控除というものがあります。

では現状の累進課税が適用される場合に、年収と雑所得でどのぐらい課税されるのか、ケーススタディをしてみます。

◾️累進課税が適用された場合の雑所得金額別課税額の試算

ケーススタディ1:雑所得21万円の場合

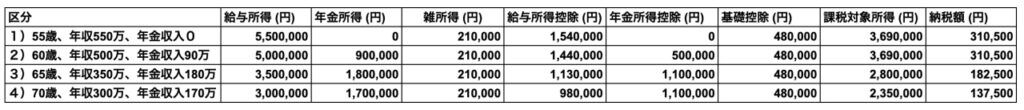

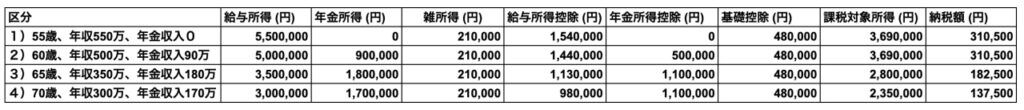

雑所得が確定申告最低額の20万円を超えた場合、ここでは21万円として計算してみた例が以下です。

日本人の平均年収の上記表の値をベースに計算したものです。

60歳以下の場合、雑所得以上の納税額になってしまっています。

ケーススタディ2:雑所得100万円の場合

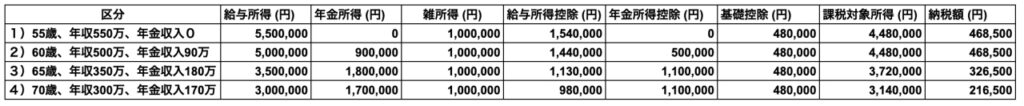

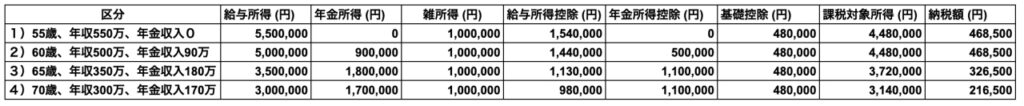

こちらが、雑所得100万円の場合です。

こちらも年収が多いと雑所得の半分近くを税金として納入する必要があるようです。

それぞれのケースの課税対象所得に上記表1の累進課税の税率表を適用して税額を計算しています。

1)55歳、年収550万、年金収入0、雑所得100万 (課税対象所得:4,480,000円) 課税対象所得が 3,300,000円 から 6,949,000円 の範囲なので、税率は 20%、控除額は 427,500円 です。 計算式:4,480,000円 × 20% – 427,500円 = 468,500円

2)60歳、年収500万、年金収入90万、雑所得100万 (課税対象所得:4,480,000円) こちらも課税対象所得が 3,300,000円 から 6,949,000円 の範囲なので、税率は 20%、控除額は 427,500円 です。 計算式:4,480,000円 × 20% – 427,500円 = 468,500円

3)65歳、年収350万、年金収入180万、雑所得100万 (課税対象所得:3,720,000円) 課税対象所得が 3,300,000円 から 6,949,000円 の範囲なので、税率は 20%、控除額は 427,500円 です。 計算式:3,720,000円 × 20% – 427,500円 = 316,500円

4)70歳、年収300万、年金収入170万、雑所得100万 (課税対象所得:3,140,000円) 課税対象所得が 1,950,000円 から 3,299,000円 の範囲なので、税率は 10%、控除額は 97,500円 です。 計算式:3,140,000円 × 10% – 97,500円 = 216,500円

このように、それぞれの課税対象所得に応じて、上記の所得税率表を適用して納入すべき税金を計算しました。

◾️まとめ

この記事では、累進課税と分離課税の違い、確定申告に必要な場合の計算方法について、日本人の平均年収と平均年金の値をベースに、55歳、60歳、65歳、70歳の場合のケーススタディを含めて、試算した結果を紹介しました。

累進課税の場合は、基準額の20万円を超えた場合は確定申告が必要ですが、年収が比較的多めの55歳、60歳の場合は雑所得以上に税金がかかってしまうことがわかりました。

そのあたりはご自身の収入と雑所得に合わせて試算してみることをお勧めします。

いずれにしても速やかに分離課税を導入してほしいものです。